災害時の障がい者、孤立状態にならないためには

2018/06/22

6/18日、午前7時58分、大阪北部で震度6弱の地震が起きました。

東京でテレビを見ていたぼくには、ほとんど体感出来ませんでした。

その前日、群馬県南部でも地震があり、そのときは東京でも緊急地震速報が流れ、テレビで急にあの不快な音が響きました。

たしか速報後、数秒で東京でも揺れが来たと思います。

それと比べると今回の大阪の地震は体感しなかった事もありたいした事はないのかと思っていました。

そのわりには朝のワイドショーがすべて地震情報一色になっていました。

1日たってみると、19日午前時点で4人の方が死亡。300人以上の方がけがをされるという大惨事になってしまいました。

2011年の東日本大震災では障害者(障害者手帳を持つ人だけでカウント)の死亡率は普通の住民の2倍になったそうです。

情報元:NHK http://www6.nhk.or.jp/heart-net/special/saigai/index.html

2016年の熊本地震でも多くの障害者が孤立してしまい支援が受けられないという状態になってしまったそうです。

このような大きな災害時に障害者が取り残されて支援が受けられない状況をなくすためにはどうすればいいんでしょう。

目次(見たいポイントに直行)

災害時に障害者が困ること

われわれ健常者が災害にあったときにまずする事は電気が切れていなければテレビをつける事です。

各局を切り替えながら必死に情報を得ようとします。

このとき聴覚障害者に対して配慮しているテレビ局は残念ながら多くありません。

東日本大震災のときアナウンサーが伝えている内容を逐一字幕で放送したのは最初NHKのみでした。

その後日本テレビが夕方から字幕放送を開始して翌日まで続けられたました。

災害時に障害者が困る事はたくさんあります。

- 防災無線や広報車、テレビ・ラジオなどの音声による情報は受け取ることができません。(聴覚障害者)

- 災害によって変化してしまった周囲の状況が把握できません。電柱・塀・建物の倒壊、道路の亀裂・穴などがわからず危険です。(視覚障害者、知的障害者)

- 自分の状況や意思をまわりの人にうまく伝えられません。

- 健常者よりパニックに陥る可能性が高いです。

- 自分一人では避難場所まで移動できません。

災害時要援護者

災害時に自分で逃げる事が出来ない肢体不自由者や視覚障害者は災害時要援護者となります。

災害時要援護者対策 平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方(要配慮者)のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成を義務付けること等が規定されました。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/

市区町村には要援護者の名簿の作成が義務づけられました。

災害時に孤立してしまい救助・支援が受けられなくなる障害者をなくそうという対策です。

twitter , facebookで安否確認

テレビ・ラジオなどの情報より現場にいる人から発信されるtwitter、facebookuの情報は早くて詳しいです。

生存確認!生存確認!

みんな大丈夫?

生きてる?

さっきの地震でかなり被害が大きかったみたいやけどみんな大丈夫かい?

怪我はない?

ちなみにユニバは被害あったみたいだけどみんなのとこは大丈夫? pic.twitter.com/20PGQPCfpp— ロストボーイズ(公式) (@lostboys_r_a_s) 2018年6月17日

災害直後には電話が繋がらないという状況が起きます。

そんな時は、家族、知り合いに「わたしは無事です」という安否確認できるSNS投稿をしておきましょう。

私は全盲ですが、iPHONEバリバリ使ってますよ(笑)。iPhoneには全盲でも使える工夫が備えられています。全盲でもスマホが使えると言う事を広く知っていただきたいです。 https://t.co/D572vRYWyr

— おさるの日本刀豆知識 (@mame_osaru) 2015年7月15日

この後紹介しますが視覚障害の方でもiPhoneを使いこなせるテキスト読み上げソフトもあるので参考にしてください。

災害時のSNSの使い方はこちらを参考に

避難所での生活

情報を得られない事による孤立

避難所では放送による案内が多い。

そのため聴覚障害者は朝食、夜食を配布するときもそれがわからなくて食事が出来ないという事も少なくない。

パン1個をもらいにも行けない。熊本地震で避難した障害者が語る「置き去り」の感覚

トイレ

車椅子で使える仮設トイレがない避難所は多く、肢体障害者にとっては避難所のトイレ問題は深刻です。

トイレの順番待ちも知的障害の方にとってはかなりの苦痛になるのです。

防災のため日頃障害者がこころがけておく事

まず支援してくれるのは行政やヘルパーではなくご近所さんです。

- 近所の人とコミュニケーションをとっておく。

- 聴覚障害でない場合は常にラジオを持ち歩く。

こういった事が災害時には助けになりますね。

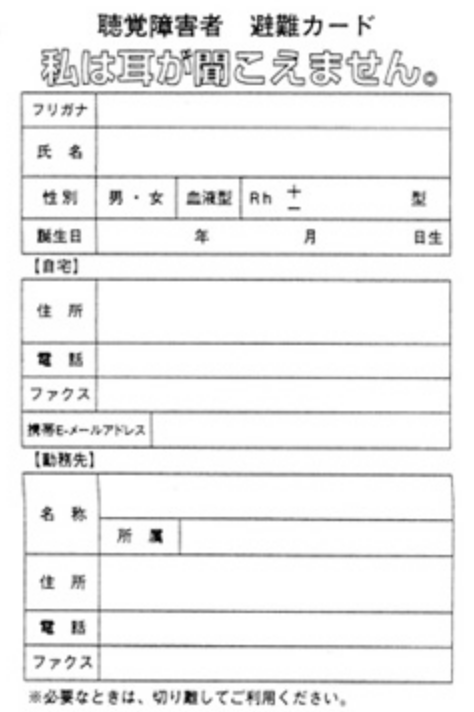

「防災カード(避難カード)」をあらかじめ準備し、携帯しておくと役に立ちます。

視覚障害

普段歩き慣れている場所でも災害により様子が変わってしまうと移動出来なくなってしまう。

当サイトを訪れてくれる健常者の方は視覚障害の人がどうやってインターネットをやるのだろうと思うでしょう。

音声ブラウザといってテキスト部分を読み上げてくれる機能をもったブラウザがあるんですよ。

さらにスマホでも視覚障害者のための音声機能は備わっているんです。

盲目のiPhoneユーザーに聞いた、視覚を使わない驚きのスマホ操作術

聴覚障害

災害時にはファックス、電子メール、字幕付テレビ番組などが、使えなくなり、大事な周囲とのコミュニケーションがとれなくなってしまいます。

さらに拡声器などの放送が聞えないため、救援物資、食糧の配給などに気づくことが出来ずに孤立してしまう可能性があるのです。

周囲の音が聞こえないために身の危険を感知できないこともあります。

緊急地震速報のあの不快な音も聞こえません。

まとめ

災害時にそなえて日頃やっておく一番大事な事はご近所さんとコミュニケーションを取っておくという事です。

自分の障害を知ってもらって災害時にはなにが困る事になるのか理解してもらう事が大事です。

孤立して自分の存在を気づいてもらえない事が災害時での一番の問題です。

車いす利用者や下肢障害者、体幹機能障害者は災害時には動けなくなる可能性を普段から周囲にアピールしておく事が大事です。

災害時などの非常の際、介助や支援を頼むことは決して恥ずかしいことじゃないんです。

災害時に孤立してしまわないよう普段から周囲に声をかけ、もしものときに支援を求めやすいようにしておく事はとても大事な事だなと今回思いました。

以上「災害時の障がい者、孤立状態にならないためには」という記事でした。

参考になったらシェアしてくれると嬉しいです。